猫の「トイレ問題」は見過ごされがちですが、その裏に**尿路結石(尿石症)が潜んでいることは少なくありません。放置すると激しい痛みだけでなく、特にオス猫では尿道閉塞(おしっこが完全に出ない状態)**により急速に命に関わる危険があります。本記事では、臨床現場でよく遭遇する尿路結石について、サイン(兆候)・特徴・診断の流れ・治療の選択肢・再発予防を体系的に解説します。

尿路結石とは

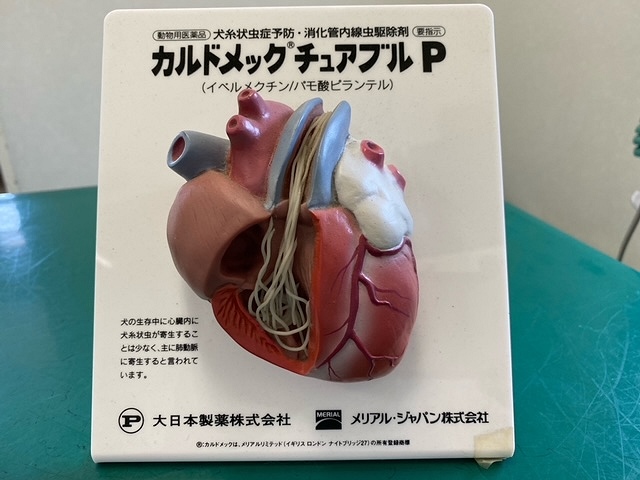

尿に含まれるミネラルや老廃物が結晶化し、次第に塊(結石)となったもの。発生部位は腎臓・尿管・膀胱・尿道のいずれにも及びます。猫ではとくに**膀胱結石・尿道栓子(結晶や粘液が混ざった栓)**が多く、尿道が細いオス猫に重篤な閉塞が起きやすいのが特徴です。

よく見られる結石の種類

-

ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)

比較的若〜中年齢の猫にもみられ、尿がアルカリ性に傾く・膀胱炎を併発するなどの条件で形成。栄養管理で溶解可能なことが多い。 -

シュウ酸カルシウム

中高齢で増加。尿のpHに依存しづらく、溶解食で溶かせないため外科的除去や排石が必要になる場合がある。 -

尿酸塩(尿酸アンモニウム)・シスチン・キサンチン

発生頻度は低いが、代謝異常や特定疾患・投薬歴が関与することがある。

飼い主さまが気づける「サイン」(初期〜進行)

尿路結石は**下部尿路疾患(FLUTD)**として似た症状を示すことが多く、結石があるかどうかは検査での確定が必要です。以下のサインが複数当てはまる場合、早期受診をおすすめします。

-

排尿姿勢の頻回化

トイレに何度も出入りするのに、ほとんど出ない、あるいは数滴しか出ない。 -

排尿時の痛み

排尿中・排尿後に鳴く、体を丸める、触られるのを嫌がる。 -

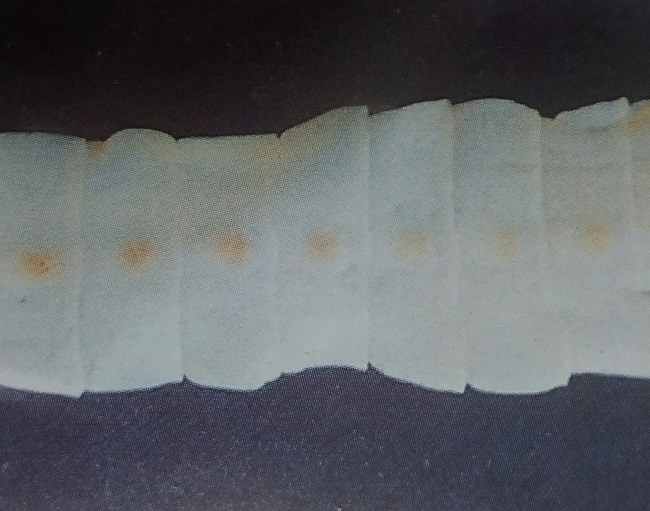

血尿・濁った尿・強いアンモニア臭

砂の色が赤褐色になる、ペットシーツにピンクの染みがつくなど。 -

トイレ外での排尿

我慢できずに粗相をする、トイレ滞在時間が長い。 -

陰部を過度に舐める

刺激・痛み・違和感のサイン。 -

食欲低下・元気消失・嘔吐

進行や閉塞に伴う全身症状。特にオス猫では時間単位で悪化することがある。

すぐに救急受診が必要な「赤信号」

-

何度もトイレに行くのにまったく尿が出ない

-

腹部が張って痛がる、触ると怒る

-

嘔吐、ぐったり、低体温

これらは尿道閉塞の疑いが高く、数時間〜半日で腎不全や高カリウム血症による不整脈・心停止の危険があります。

尿路結石が起こりやすい背景(リスク因子)

-

性別・体格:オス猫(特に去勢後、肥満傾向)

-

飲水量の不足:ドライ中心の食事、冬季の飲水低下

-

食事組成:ミネラルバランス・マグネシウム・カルシウム・リン、尿pHに影響

-

ストレス・環境要因:多頭飼育、トイレ不足、縄張り争い、来客・引っ越し

-

基礎疾患:慢性腎臓病、代謝異常、先天性要因

-

年齢:ストルバイトは若〜中年、シュウ酸カルシウムは中高齢に多い傾向

診断の流れ(当院での基本プロトコル)

-

問診・身体検査

発症時期、飲水量、食事、トイレ回数、既往歴、投薬歴、多頭環境などを詳細に聴取。膀胱の触診で尿貯留や痛みを確認。 -

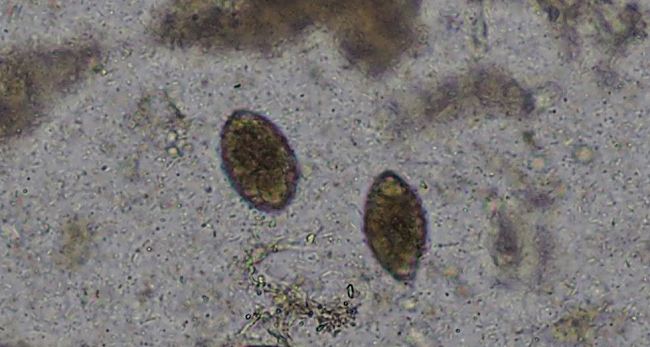

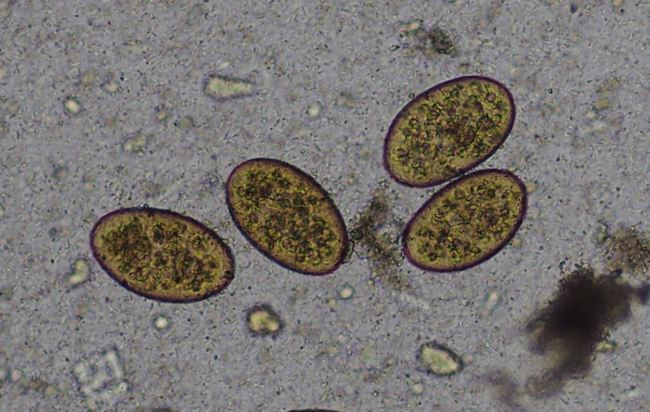

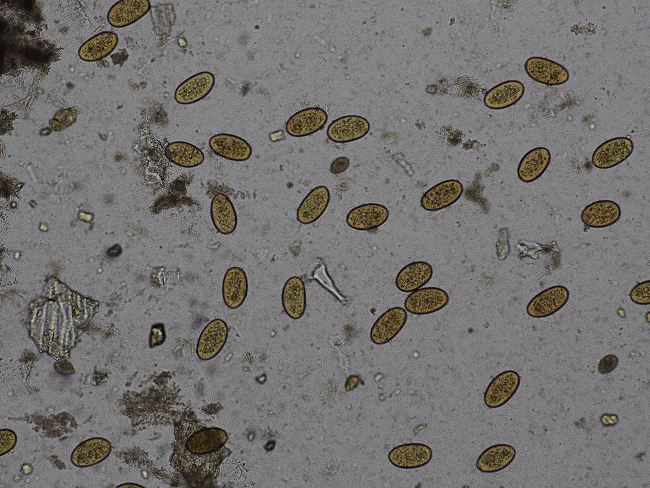

尿検査(必須)

比重、pH、蛋白・潜血、沈渣における結晶の有無、細菌・炎症細胞の確認。尿培養で細菌感染の有無・薬剤感受性評価。 -

画像検査

-

レントゲン:シュウ酸カルシウム・ストルバイトなど多くはX線で白く写る。

-

超音波検査:X線で写りにくい結石(一部の尿酸塩/シスチン)や、膀胱壁の炎症・ポリープ、腎盂拡張などの評価。

-

-

血液検査

腎機能(BUN/クレアチニン)、電解質(高カリウムの有無)、炎症マーカー等。閉塞の重症度や全身状態を把握し治療方針を決める。

治療方針:状況別のアプローチ

A. 閉塞がない場合(排尿は可能)

-

疼痛管理・抗炎症

-

食事療法

ストルバイトでは溶解食で結石・結晶の溶解を目指す。シュウ酸カルシウムでは溶解不可のため、再発予防に適した維持食へ切り替え。 -

抗菌薬

尿培養で細菌性膀胱炎がある場合に適応。 -

水分摂取計画

飲水増加の工夫(後述)。 -

再評価

2〜4週間ごとの尿検査・画像評価で反応を確認。

B. 尿道閉塞・重度排尿困難がある場合(救急)

-

カテーテルでの閉塞解除

鎮静下に尿道を洗浄しカテーテル留置、膀胱洗浄。 -

静脈点滴

脱水・電解質異常・腎前性因子の是正。 -

入院管理

痛みのコントロール、尿量モニタリング、合併症対策。 -

再発多発例への外科

尿道狭窄や再閉塞を繰り返すオス猫では、適応を満たせば**会陰尿道瘻形成術(PU手術)**を検討。

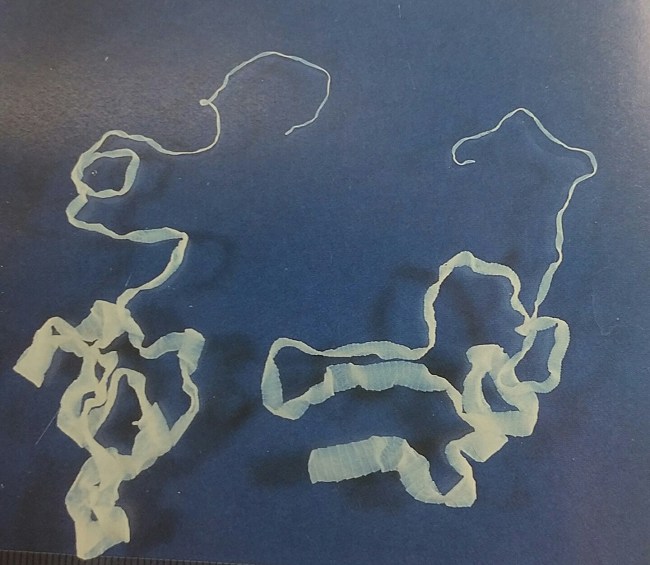

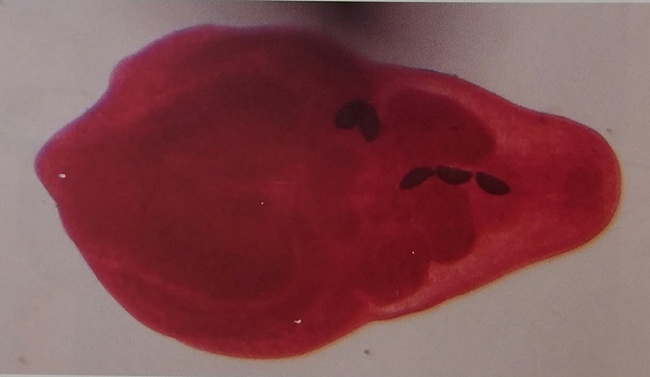

C. 膀胱結石が大きい・溶解不能・症状が強い

-

膀胱切開術

シュウ酸カルシウムなど溶解不能、あるいはサイズ・形状によっては外科的摘出が第一選択。 -

尿管結石

微小な結石でも腎後性腎不全に直結。ステント留置や外科手術(SUBシステム含む)の評価が必要。

再発を防ぐための生活・食事・環境設計

尿路結石は再発率が高い疾患です。治療後こそ、日々の管理が重要です。

1. 水分戦略

-

フードの水分量を増やす:ウェット食の併用、ぬるま湯でのふやかし。

-

給水器の数と種類:流れる水を好む猫も多い。設置場所を分散。

-

器の材質・形状・高さ:ヒゲが当たりにくい広口、好みを観察して最適化。

2. 食事設計

-

獣医師推奨の療法食・維持食を継続。自己判断で市販食へ戻すと再発リスクが跳ね上がる。

-

おやつ・トッピングの一貫性:ミネラルバランスを崩さない。

-

体重管理:肥満は再発要因。月1回以上の体重モニタリング。

3. トイレ環境の最適化

-

頭数+1台を目安に複数設置。

-

清潔・静かな場所に置き、砂は好みに合わせて継続使用。

-

トイレの形状・出入り口高さは高齢猫や関節に配慮。

4. ストレスコントロール

-

環境変化は段階的に。来客・模様替え・多頭間の緊張に配慮。

-

高所や隠れ家の確保、遊び・運動で情動安定を図る。

ご家庭でできる早期発見のコツ

-

排尿日誌:回数・量・時間・トイレ滞在時間を簡単に記録。

-

色とニオイ:ピンク〜茶色の変化、強い刺激臭に注意。

-

飲水量:季節やフード変更で増減がないか。

-

行動変化:陰部を舐める、落ち着きがない、夜間にトイレへ何度も行く。

よくある誤解

-

「血が混じる=必ず結石」ではない

膀胱炎(特に特発性)でも血尿は起きます。検査での鑑別が必須。 -

「一度治ればもう大丈夫」ではない

食事や環境を戻すと再発しやすく、無症状の“結晶尿”段階でも進行します。 -

「水さえ飲めば防げる」わけではない

飲水は重要ですが、結石の種類に合った食事管理と総合的な環境調整が必要です。

再診・モニタリング計画の目安

-

急性期後:2〜4週間で尿検査(pH・比重・沈渣)、必要に応じて画像再評価。

-

安定期:3〜6か月ごとに尿検査、体重・BCS(ボディコンディションスコア)チェック。

-

再発既往:季節の変わり目やストレスイベント前後で臨時チェック。

受診のタイミング

-

サインが複数当てはまる、もしくは1つでも悪化傾向があれば早めに受診。

-

上述の赤信号(尿が出ない、強い痛み、嘔吐・ぐったり)は即日救急へ。

まとめ

猫の尿路結石は、サインが見えづらい初期段階から適切に拾い上げ、検査で確定診断を行い、結石の種類に応じた治療と再発予防を継続することが鍵です。特にオス猫の尿道閉塞は時間との勝負になります。トイレ行動の変化に気づいたら、無理せず早めにご相談ください。

ご家庭では水分摂取・療法食の継続・トイレ環境とストレス管理を柱に、動物病院では定期的な尿検査・画像評価を組み合わせることで、痛みの少ない暮らしを長く支えることができます。